गुरुवार, 24 जून 2010

बारमेर न्यूज़ track

कराची पुलिस ने एक युवक का अपहरण करने और उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में तीन अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महिलाओं पर आरोप है कि इन्होंने युवक का चार दिनों तक बलात्कार किया और फिर उसे कय्यूमाबाद नदी के पास फेंक कर फरार हो गईं।पाकिस्तानी अखबार डेली टाइम्स के मुताबिक कराची के क्लिफटन (नीलम कॉलोनी) इलाके के एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने वाला 23 साल के खलील मोहम्मद रेस्टोरेंट के बाहर कार में बैठी महिलाओं को खाना देने गया। उन महिलाओं ने खलील से उनके घर रोज खाना पहुंचाने को कहा और उसे घर दिखाने के बहाने अपने साथ ले गईं। घर पहुंचने पर महिलाओं ने उसे पीने के लिए दूध दिया। जिसे पीने के बाद उसे नशा महसूस होने लगा। जैसे ही खलील को होश आया उसने देखा कि एक महिला उसके साथ अश्लील हरकतें कर रही थीं।खलील के मुताबिक उनमें से दो महिलाएं लगभग 25 साल की थी, जबकि तीसरी 30 साल से ज्यादा उम्र की थी। कराची के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर असद रजा ने बताया कि महिलाओं ने चार दिन तक खलील के साथ दुराचार किया और उसके बाद उसे कय्यूमाबाद नदी के पास फेंक दिया। फिलहाल खलील की हालत काफी खराब है। उसके गुप्तांग से खून निकल रहा है और वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है।

मंगलवार, 22 जून 2010

बारमेर न्यूज़ track

बाड़मेर श्मशान में बजी शहनाई, कौशल्या बनी दुल्हन

राजस्थान के बाड़मेर स्थित मोक्षधाम श्मशान में सोमवार को शहनाई की धुन के साथ मंगल गीतों की गूंज के बीच स्मृति बगीचे में सजा मंडप। घोड़ी पर सवार दुल्हा बारातियों के साथ पहुंचा तो वधू पक्ष के लोगों ने स्वागत में पलक-पांवड़े बिछा दिए। यह नजारा कौशल्या के शादी समारोह का था। शाम को शुभ मुर्हूत में कौशल्या ने रेवंत के साथ अग्नि को साक्षी मानते हुए सात फेरे लिए।श्मशान घाट मोखी नंबर आठ में महिला चौकीदार लीलादेवी की पुत्री कौशल्या का विवाह सोमवार को श्मशान परिसर में धूमधाम से हुआ। इस अनूठे विवाह समारोह को देखने लोगों की भीड़ उमड़ी। सोमवार को सांय पांच बजे समदड़ी निवासी खेमाराम गुसर के पुत्र रेवंत की बारात शमशान घाट पहुंची, जहां गाजे-बाजे के साथ बारातियों का स्वागत किया गया। दुधिया रोशनी से श्मशान घाट जगमगा रहा था। दुल्हा घोड़ी पर सवार होकर बारातियों के साथ मंडप स्थल पहुंचा, जहां शुभ मुर्हुत में कौशल्या ने उसके साथ सात फेरे लगाए। इस दौरान गाजे-बाजे के साथ युवाओं ने जमकर नृत्य किया। महिलाओं ने मंगल गीत गाकर शादी की रस्में अदा कीं। देर रात तक चले शादी समारोह में बारातियों ने सहभोज का भरपूर आनंद लिया।

राजस्थान के बाड़मेर स्थित मोक्षधाम श्मशान में सोमवार को शहनाई की धुन के साथ मंगल गीतों की गूंज के बीच स्मृति बगीचे में सजा मंडप। घोड़ी पर सवार दुल्हा बारातियों के साथ पहुंचा तो वधू पक्ष के लोगों ने स्वागत में पलक-पांवड़े बिछा दिए। यह नजारा कौशल्या के शादी समारोह का था। शाम को शुभ मुर्हूत में कौशल्या ने रेवंत के साथ अग्नि को साक्षी मानते हुए सात फेरे लिए।श्मशान घाट मोखी नंबर आठ में महिला चौकीदार लीलादेवी की पुत्री कौशल्या का विवाह सोमवार को श्मशान परिसर में धूमधाम से हुआ। इस अनूठे विवाह समारोह को देखने लोगों की भीड़ उमड़ी। सोमवार को सांय पांच बजे समदड़ी निवासी खेमाराम गुसर के पुत्र रेवंत की बारात शमशान घाट पहुंची, जहां गाजे-बाजे के साथ बारातियों का स्वागत किया गया। दुधिया रोशनी से श्मशान घाट जगमगा रहा था। दुल्हा घोड़ी पर सवार होकर बारातियों के साथ मंडप स्थल पहुंचा, जहां शुभ मुर्हुत में कौशल्या ने उसके साथ सात फेरे लगाए। इस दौरान गाजे-बाजे के साथ युवाओं ने जमकर नृत्य किया। महिलाओं ने मंगल गीत गाकर शादी की रस्में अदा कीं। देर रात तक चले शादी समारोह में बारातियों ने सहभोज का भरपूर आनंद लिया।

रविवार, 20 जून 2010

बारमेर न्यूज़ TRACK

बाड़मेर: कंठ-कंठ में बसे लोक गीत

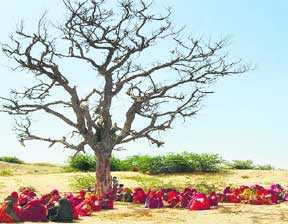

बाड़मेर: राजस्थान के मरुधरा के गौरव बाड़मेर जिले की समृद्ध लोक कला, गीत, संगीत तथा लोक संस्कृति का बखान अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। स्थानीय लोक कलाकार झोपड़ों से निकल अलबर्ट हॉल तक जा पहुंचे हैं। जिले की लोक गीत गायन की अपनी विशिष्ट शैली ने यहां के मांगणियार लोक कलाकारों को एक नई पहचान दी है।यहां सामाजिक, पारिवारिक तथा लौकिक जीवन का कोई एक पहलू नहीं हैं, जो लोक गीतों की स्वर लहरियों से अछूता रह गया हो। जीवन का आनंद, उत्साह और मानवीय सम्बन्धों का अपना प्रवाह इन लोक गीतों में मुखर हुआ है। प्रकृति और मनुष्य के सम्बन्धों में हास्य व रूदन की भावपूर्ण अभिव्यक्ति तथा लोक जीवन के सभी रंगों व रासों को लोकगीतों में पाया जा सकता हैं। नारी-पुरूष के कोमल कंठों से निकले मरूधरा के लोकगीत श्रोताओं को अभिभूत कर देते हैं। व्यंग्य तथा जीवन के आदेश भी लोकगीतों में मिल जाते हैं।प्रकृति के विभिन्न उपादानों को इन गीतो में बड़ी करूण अभिव्यक्ति मिली है। चमेली, मोगरा, हंजारा, रोहिडा के फूल भी तथा कुरजा, कोआ, हंस, मोर (मोरिया), सुवटिया (तोता), सोन चिड़िया, चकवा-चकवी जैसी प्रेमी-प्रेमिका प्रियतमाओं, विरही-विरहणियों आदि के सुख-दुख की स्थितियों में संदेश वाहक बने हैं। विश्व भर में अपनी जादुई आवाज, खड़ताल वादन के माध्यम से अपनी धाक जमाने वाले कलाकारों ने थार नगरी का नाम विश्व में ऊंचा किया है। बाड़मेर जिले के कण-कण में लोकगीत रचे बसे हैं।माटी की सोंधी महक इन लोकगीतों के स्वर को नई ऊंचाइया प्रदान करती है। फागोत्सव के दौरान फाग गाने की अनूठी परम्परा, बालकों के जन्म अवसर पर हालरिया, विरह गीत, मोरूबाई, दमा दम मस्त कलन्दर, निम्बुडा-निम्बुडा, बींटी महारी, सुवटिया, इंजन री सीटी में मारो मन डोले, बन्ना गीत, अम्मादे गाड़ी रो भाड़ो, कोका को बन्नी फुलका पो सहित सैंकडों लोकगीत परम्पराओं का निर्वाह कर रहे हैं।

बाड़मेर: राजस्थान के मरुधरा के गौरव बाड़मेर जिले की समृद्ध लोक कला, गीत, संगीत तथा लोक संस्कृति का बखान अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। स्थानीय लोक कलाकार झोपड़ों से निकल अलबर्ट हॉल तक जा पहुंचे हैं। जिले की लोक गीत गायन की अपनी विशिष्ट शैली ने यहां के मांगणियार लोक कलाकारों को एक नई पहचान दी है।यहां सामाजिक, पारिवारिक तथा लौकिक जीवन का कोई एक पहलू नहीं हैं, जो लोक गीतों की स्वर लहरियों से अछूता रह गया हो। जीवन का आनंद, उत्साह और मानवीय सम्बन्धों का अपना प्रवाह इन लोक गीतों में मुखर हुआ है। प्रकृति और मनुष्य के सम्बन्धों में हास्य व रूदन की भावपूर्ण अभिव्यक्ति तथा लोक जीवन के सभी रंगों व रासों को लोकगीतों में पाया जा सकता हैं। नारी-पुरूष के कोमल कंठों से निकले मरूधरा के लोकगीत श्रोताओं को अभिभूत कर देते हैं। व्यंग्य तथा जीवन के आदेश भी लोकगीतों में मिल जाते हैं।प्रकृति के विभिन्न उपादानों को इन गीतो में बड़ी करूण अभिव्यक्ति मिली है। चमेली, मोगरा, हंजारा, रोहिडा के फूल भी तथा कुरजा, कोआ, हंस, मोर (मोरिया), सुवटिया (तोता), सोन चिड़िया, चकवा-चकवी जैसी प्रेमी-प्रेमिका प्रियतमाओं, विरही-विरहणियों आदि के सुख-दुख की स्थितियों में संदेश वाहक बने हैं। विश्व भर में अपनी जादुई आवाज, खड़ताल वादन के माध्यम से अपनी धाक जमाने वाले कलाकारों ने थार नगरी का नाम विश्व में ऊंचा किया है। बाड़मेर जिले के कण-कण में लोकगीत रचे बसे हैं।माटी की सोंधी महक इन लोकगीतों के स्वर को नई ऊंचाइया प्रदान करती है। फागोत्सव के दौरान फाग गाने की अनूठी परम्परा, बालकों के जन्म अवसर पर हालरिया, विरह गीत, मोरूबाई, दमा दम मस्त कलन्दर, निम्बुडा-निम्बुडा, बींटी महारी, सुवटिया, इंजन री सीटी में मारो मन डोले, बन्ना गीत, अम्मादे गाड़ी रो भाड़ो, कोका को बन्नी फुलका पो सहित सैंकडों लोकगीत परम्पराओं का निर्वाह कर रहे हैं।

मंगलवार, 15 जून 2010

हुरमुचो भारत की प्राचीन और पारम्परिक कशीदा शैलि

बाड़मेर. कशीदाकारी भारत का पुराना और बेहद खूबसूरत हुनर है । बेहद कम साधनों और नाममात्र की लागत के साथ शुरु किये जा सकने वाली इस कला के कद्रदान कम नहीं हैं । रंग बिरंगे धागों और महीन सी दिखाई देने वाली सुई की मदद से कल्पनालोक का ऎसा संसार कपड़े पर उभर आता है कि देखने वाले दाँतों तले अँगुलियाँ दबा लें । लखनऊ की चिकनकारी,बंगाल के काँथा और गुजरात की कच्छी कढ़ाई का जादू हुनर के शौकीनों के सिर चढ़कर बोलता है। इन सबके बीच सिंध की कशीदाकारी की अलग पहचान है । तेज़ रफ़्तार ज़िन्दगी में जबकि हर काम मशीनों से होने लगा है, सिंधी कशीदाकारों की कारीगरी "हरमुचो" किसी अजूबे से कम नज़र नहीं आती । बारीक काम और चटख रंगों का अनूठा संयोजन सामान्य से वस्त्र को भी आकर्ष्क और खास बना देता है । हालाँकि वक्त की गर्द इस कारीगरी पर भी जम गई है । नई पीढ़ी को इस हुनर की बारीकियाँ सिखाने के लिये भोपाल के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ने पहचान कार्यक्रम के तहत हरमुचो के कुशल कारीगरों को आमंत्रित किया । इसमें सरला सोनेजा, कविता चोइथानी और रचना रानी सोनेजा ने हरमुचो कला के कद्रदानों को सुई-धागे से रचे जाने वाले अनोखे संसार के दर्शन कराये । हुरमुचो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका शब्दिक अर्थ है कपड़े पर धागों को गूंथ कर सज्जा करना। हुरमुचो भारत की प्राचीन और पारम्परिक कशीदा शैलियों में से एक है। अविभाजित भारत के सिंध प्रांत में प्रचलित होने के कारण इसे सिंधी कढ़ाई भी कहते हैं। सिंध प्रांत की खैरपुर रियासत और उसके आस-पास के क्षेत्र हरमुचो के जानकारों के गढ़ हुआ करते थे। यह कशीदा प्रमुख रूप से कृषक समुदायों की स्त्रियाँ फसल कटाई के उपरान्त खाली समय में अपने वस्त्रों की सज्जा के लिये करती थीं। आजादी के साथ हुए बँटवारे में सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया किंतु वह कशीदा अब भी भारत के उन हिस्सों में प्रचलित है, जो सिंध प्रान्त के सीमावर्ती क्षेत्र हैं। पंजाब के मलैर कोटला क्षेत्र, राजस्थान के श्री गंगानगर, गुजरात के कच्छ, महाराष्ट्र के उल्हासनगर तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में यह कशीदा आज भी प्रचलन में है। हुरमुचो कशीदा को आधुनिक भारत में बचाए रखने का श्रेय सिंधी समुदाय की वैवाहिक परंपराओं को जाता है। सिंधियों में विवाह के समय वर के सिर पर एक सफेद कपड़ा जिसे ’बोराणी’ कहते है, को सात रंगो द्वारा सिंधी कशीदे से अलंकृत किया जाता है। आज भी यह परम्परा विद्यमान है। सिंधी कशीदे की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें डिजाइन का न तो कपड़े पर पहले कोई रेखांकन किया जाता है और न ही कोई ट्रेसिंग ही की जाती है। डिजाइन पूर्णतः ज्यामितीय आकारों पर आधारित और सरल होते हैं। जिन्हें एक ही प्रकार के टांके से बनाया जाता है जिसे हुरमुचो टांका कहते हैं। यह दिखने में हैरिंघ बोन स्टिच जैसा दिखता है परंतु होता उससे अलग है। पारम्परिक रूप से हुरमुचो कशीदा वस्त्रों की बजाय घर की सजावट और दैनिक उपयोग में आने वाले कपड़ों में अधिक किया जाता था। चादरों,गिलाफों,रूमाल,बच्चों के बिछौने,थालपोश,थैले आदि इस कशीदे से सजाए जाते थे । बाद में बच्चों के कपड़े, पेटीकोट, ओढ़नियों आदि पर भी हरमुचो ने नई जान भरना शुरु कर दिया । आजकल सभी प्रकार के वस्त्रों पर यह कशीदा किया जाने लगा है।मैटी कशीदे की तरह सिंधी कशीदे में कपड़े के धागे गिन कर टांकों और डिजाइन की एकरूपता नहीं बनाई जाती। इसमें पहले कपड़े पर डिजाइन को एकरूपता प्रदान करने के लिए कच्चे टाँके लगाए जाते हैं। जो डिजाइन को बुनियादी आकार बनाते हैं। सिंधी कशीदा हर किस्म के कपड़े पर किया जा सकता है। सिंधी कशीदे के डिजाइन अन्य पारम्परिक कशीदो से भिन्न होते हैं।

बाड़मेर. कशीदाकारी भारत का पुराना और बेहद खूबसूरत हुनर है । बेहद कम साधनों और नाममात्र की लागत के साथ शुरु किये जा सकने वाली इस कला के कद्रदान कम नहीं हैं । रंग बिरंगे धागों और महीन सी दिखाई देने वाली सुई की मदद से कल्पनालोक का ऎसा संसार कपड़े पर उभर आता है कि देखने वाले दाँतों तले अँगुलियाँ दबा लें । लखनऊ की चिकनकारी,बंगाल के काँथा और गुजरात की कच्छी कढ़ाई का जादू हुनर के शौकीनों के सिर चढ़कर बोलता है। इन सबके बीच सिंध की कशीदाकारी की अलग पहचान है । तेज़ रफ़्तार ज़िन्दगी में जबकि हर काम मशीनों से होने लगा है, सिंधी कशीदाकारों की कारीगरी "हरमुचो" किसी अजूबे से कम नज़र नहीं आती । बारीक काम और चटख रंगों का अनूठा संयोजन सामान्य से वस्त्र को भी आकर्ष्क और खास बना देता है । हालाँकि वक्त की गर्द इस कारीगरी पर भी जम गई है । नई पीढ़ी को इस हुनर की बारीकियाँ सिखाने के लिये भोपाल के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ने पहचान कार्यक्रम के तहत हरमुचो के कुशल कारीगरों को आमंत्रित किया । इसमें सरला सोनेजा, कविता चोइथानी और रचना रानी सोनेजा ने हरमुचो कला के कद्रदानों को सुई-धागे से रचे जाने वाले अनोखे संसार के दर्शन कराये । हुरमुचो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका शब्दिक अर्थ है कपड़े पर धागों को गूंथ कर सज्जा करना। हुरमुचो भारत की प्राचीन और पारम्परिक कशीदा शैलियों में से एक है। अविभाजित भारत के सिंध प्रांत में प्रचलित होने के कारण इसे सिंधी कढ़ाई भी कहते हैं। सिंध प्रांत की खैरपुर रियासत और उसके आस-पास के क्षेत्र हरमुचो के जानकारों के गढ़ हुआ करते थे। यह कशीदा प्रमुख रूप से कृषक समुदायों की स्त्रियाँ फसल कटाई के उपरान्त खाली समय में अपने वस्त्रों की सज्जा के लिये करती थीं। आजादी के साथ हुए बँटवारे में सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया किंतु वह कशीदा अब भी भारत के उन हिस्सों में प्रचलित है, जो सिंध प्रान्त के सीमावर्ती क्षेत्र हैं। पंजाब के मलैर कोटला क्षेत्र, राजस्थान के श्री गंगानगर, गुजरात के कच्छ, महाराष्ट्र के उल्हासनगर तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में यह कशीदा आज भी प्रचलन में है। हुरमुचो कशीदा को आधुनिक भारत में बचाए रखने का श्रेय सिंधी समुदाय की वैवाहिक परंपराओं को जाता है। सिंधियों में विवाह के समय वर के सिर पर एक सफेद कपड़ा जिसे ’बोराणी’ कहते है, को सात रंगो द्वारा सिंधी कशीदे से अलंकृत किया जाता है। आज भी यह परम्परा विद्यमान है। सिंधी कशीदे की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें डिजाइन का न तो कपड़े पर पहले कोई रेखांकन किया जाता है और न ही कोई ट्रेसिंग ही की जाती है। डिजाइन पूर्णतः ज्यामितीय आकारों पर आधारित और सरल होते हैं। जिन्हें एक ही प्रकार के टांके से बनाया जाता है जिसे हुरमुचो टांका कहते हैं। यह दिखने में हैरिंघ बोन स्टिच जैसा दिखता है परंतु होता उससे अलग है। पारम्परिक रूप से हुरमुचो कशीदा वस्त्रों की बजाय घर की सजावट और दैनिक उपयोग में आने वाले कपड़ों में अधिक किया जाता था। चादरों,गिलाफों,रूमाल,बच्चों के बिछौने,थालपोश,थैले आदि इस कशीदे से सजाए जाते थे । बाद में बच्चों के कपड़े, पेटीकोट, ओढ़नियों आदि पर भी हरमुचो ने नई जान भरना शुरु कर दिया । आजकल सभी प्रकार के वस्त्रों पर यह कशीदा किया जाने लगा है।मैटी कशीदे की तरह सिंधी कशीदे में कपड़े के धागे गिन कर टांकों और डिजाइन की एकरूपता नहीं बनाई जाती। इसमें पहले कपड़े पर डिजाइन को एकरूपता प्रदान करने के लिए कच्चे टाँके लगाए जाते हैं। जो डिजाइन को बुनियादी आकार बनाते हैं। सिंधी कशीदा हर किस्म के कपड़े पर किया जा सकता है। सिंधी कशीदे के डिजाइन अन्य पारम्परिक कशीदो से भिन्न होते हैं।

सोमवार, 14 जून 2010

सोमवार, 7 जून 2010

शनिवार, 5 जून 2010

शुक्रवार, 4 जून 2010

बारमेर न्यूज़ track

पर्यावरण दिवस का आयोजन 1972 के बाद शुरू हुआ। 5 से 15 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टाकहोम मेें मानवी पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ। जिस में 113 देश शामिल हुए थे। इसी सम्मेलन की स्मृति बनाए रखने कि लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित कर दिया गया। सवाल तो यह है कि पर्यावरण दिवस के इस दिन का हमारे से क्या रिश्ता? क्या 1972 के बाद लगातार पर्यावरण दिवस मना लेने से हमारा पर्यावरण ठीक हो रहा है? या फिर ठिकाने लगाया जा रहा है? यह विवेचना आप करिए।

आज विश्व में पर्यावरण सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा है। हम जब पर्यावरण कहते हैं तो धरती, पानी, नदियाँ, वृक्ष, जंगल आदि सभी की चिन्ता उसमें शामिल होती है। पर्यावरण की यह चिन्ता पर्यावरण से लगाव से नहीं मनुष्य के अपने अस्तित्व के खत्म हो जाने के भय से उपजी है।भय से उपजी चिन्ता में विवेक को नहीं स्वार्थ को महत्व मिलता है। फिर स्वार्थ में कभी विषय के साथ इमानदारी भी हो यह जरूरी नहीं। आप चिन्तित होने का दिखावा भी कर सकते हैं। कोई शक भी नहीं करेेगा। इसमें आस्था और श्र्रद्धा का सवाल खड़ा ही नहीं होता। आजकल पर्यावरण की इसी चिन्ता से कुछ नए नए दिवस निकल आए हैं। कोई पृथ्वी दिवस है तो कोई जलगाह दिवस और कोई पर्यावरण दिवस। अब इन दिवसों का हमारे समाज की सामूहिक स्मृति, उसके अपने पंचांग यानी कैलेण्डर से कोई रिश्ता है या नहीं इसका विचार ही नहीं होता। क्योंकि विश्वभर एक पर्यावरणीय कर्मकांड करता है सो हम भी करते हैं। फिर इस पर्यावरणीय कर्मकांड को करने के लिए तो बाकायदा अनुदान भी मिलता है, सो जिस कर्मकांड को करने से तो पांचों अंगुलियाँ घी में ही रहती हों उसे करने की होड़ को पर्यावरण चेतना कहा जाए या भेड़चाल?इस समूचे मामले का एक दूसरा पक्ष भी है। भारत को त्योहारों और पर्वों का देश कहा जाता है। हमारे देश में प्रतिदिन कोई न कोई पर्व होता है। अपना समाज स्वभाव से उत्सवप्रिय समाज है। इसलिए हर त्योहार और पर्व की कोई न कोई विशेष उत्सवपरता होती है। यह उत्सव हमारे परम्परागत पंचांग यानी कैलेण्डर से निर्धारित होते हैं। हमारा समाज अपने गुरूओं और महापुरूषों के जन्म दिन से लेकर उनके बलिदान दिवस तक सब मनाता आया है। हमारे ज्यादातर त्योहारों का रिश्ता ऋतु-चक्र आर्थात मौसम से है। इसलिए इन त्योहारों में प्रकृति से निक्टता का एक विशेष तत्व हमेशा प्रधान कर्म रहा है। यह अलग बात है कि हमने पिछले चालिस पचास वर्षों में कर्म की जगह कर्मकांड को ही प्रधान बना दिया है। कर्म दैनिक जीवन में प्रतिपल किए जाने वाले व्याहार और चिन्तन को कह सकते हैं। परन्तु कर्मकांड दिवस विशेष पर, विशेष वस्तुओं के साथ, विशेष भोजन और विशेष प्रकार का वेशधारण करके ही होता है।वैसे इन विशेषताओं के पीछे कोई दर्शन तत्व भी कभी रहता होगा। परन्तु कर्मकांड चीज ही ऐसी है कि दर्शन तो भुला दिया जाता है और साँप निकल जाने के बाद लकीर को पीटने की तरह हम कर्मकांड को ढोते रहते हैं। अब जिन कर्मकांडों को ढो रहे हैं। उनमें यह पर्यावरणीय कर्मकांड भी शामिल हैं। जिस गुरू नानक ने सूर्य को जल देने के कर्मकांड का खण्डन किया था उस गुरू नानक की धरती पर इन नए कर्मकांडों के बारे सवाल खड़े होने ही चाहिए।पिछले बीस-पचीस सालों में हमने तरह तरह के दिवस मनाने शुरू किए हैं। पर्यावरण, जल, पृथ्वी, वन, जलगाह, बीज, स्वास्थ्य, भोजन आदि न जाने कितने नए नए दिवस सरकारी, गैर-सरकारी तौर पर मनाए जाते हैं। हां , यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि इस 'गैर-सरकारी' और 'सामाजिक' में खासा अन्तर होता है। विडम्बना यह है कि जिन जिनपर हमने दिवस मनाने शुरू किए वे ही संसाधन या चीजें नष्ट होती गईं। न जल रहा, न वन, न पृथ्वी ही बची, न पर्यावरण, न पेड़ ही, फिर बीज, भोजन, स्वास्थ्य की तो बात ही क्या रहनी। हमारे पास दिवस ही बचे और उनका कर्मकाण्ड या कुछ लोगों के पास इनकी ग्रांट भी बचती होगी। बाकी ये संसाधन नष्ट हो गए हैं।पर्यावरण दिवस का आयोजन 1972 के बाद शुरू हुआ। 5 से 15 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टाकहोम मेें मानवी पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ। जिस में 113 देश शामिल हुए थे। इसी सम्मेलन की स्मृति बनाए रखने कि लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित कर दिया गया। इस सम्मेलन की उपयोगिता उसके प्रभाव और उसमें पारित प्रस्तावों की दुर्दशा की तो अलग ही कहानी है। सवाल तो यह है कि पर्यावरण दिवस के इस दिन का हमारे से क्या रिश्ता? क्या 1972 के बाद लगातार पर्यावरण दिवस मना लेने से हमारा पर्यावरण ठीक हो रहा है? या फिर ठिकाने लगाया जा रहा है? यह विवेचना आप करिए। यही स्थिति विश्व पृथ्वी दिवस का है। एक अमरीकी सीनेटर गोलार्ड नेल्सन ने अप्रैल 22, 1970 को इसे सबसे पहले अमरीका मे मनाया था। 1990 तक यह सिर्फ अमरीका मे ही मनाया जाता रहा है। अमरीका से बाहर इसे पिछले एक दशक मे मनाना शुरू किया है। अब इससे हमारे समाज का क्या रिश्ता ? यह कैसे हमारे समाज को प्रेरित करेगा? यही स्थिति वाटर डे, वेटलेंड डे सरीखे तमाम कृत्रिम पर्वों की है। हमारे देश में तो प्रतिदिन प्रकिृति के प्रति पूजा का भाव रखने की लम्बी परम्परा रही है। जो पिछले सौ डेढ़ सौ सालों में मशीनकेंद्रित भौतिक विकास के प्रभाव से नष्ट हुई है। हमारे यहाँ तो सुबह उठकर धरती पर पैर रखने से पूर्व उससे क्षमा माँगने की संस्कृति रही है। हमारे पुरखों ने हमारा प्रकृति से रिश्ता भी सुनिश्चित किया था। मां और पुत्र का। इसलिए धरती माँ थी, नदी भी माँ। इसी लिए हमने धरती को रत्नगर्भा कहा और पुत्र की तरह उससे उन रत्नों को लिया भी। परन्तु मां पर जीत हासिल करके नहीं पुत्रवत उसका दोहन किया। इसलिए जब प्रकृति -पर्यावरण का संकट सिर पर आ गया हो तो समाज मे चेतना जगाने का काम कर्मकांडों से नहीं होगा।पंजाब को पर्यावरण दिवस मनाने की आवश्यकता है. पर सवाल है कि किस दिन को हम पर्यावरण दिवस कहेंगे? कौन सा वह दिन होगा जो पंजाब के लोगों को पर्यावरण दिवस मनाने की स्वयं स्फूर्ति व स्वप्रेरणा देगा? क्या गुरपरबों पर लगने वाली छबीलों के लिए श्रद्धापूर्वक लगने वाले गुरू के लंगरों के लिए क्या कोई किसी सरकारी संस्था से अनुदान या ग्रांट लेता है? यह समाज के संस्कारों से निकली परम्पराऐं हैं इनके लिए कोई जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं। पंजाब को अपने पर्यावरण को दुरूस्त करने के लिए अपना रास्ता तलाशना होगा। उसे अपने आदर्श और दिवस गढऩे होंगे। हम अभी तक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की जड़विहीन परम्परा निभाते आए हैं, परन्तु हममें से कितनों को ध्यान है कि पंजाब के लिए 4 जून का ज्यादा महत्व है। 4 जून भगत पूर्ण सिंह का जन्म दिवस होता है।वो महामानव जिसने पचास पचपन साल पहले पर्यावरण के सराकारों की बात की थी। जो पंजाब की धरती का सच्चा सपूत था। जो करूणा, मानवता, सेवा, सादगी, सच्चाई, सिमरन और दया का पुंज ही था। भगत पूर्ण सिंह ने अमृतसर में पिंगलवाड़े की स्थापना की -यह तो हर कोई जानता है। भगत जी के सेवा के चिंतन के फलस्वरूप पिंगलवाड़ा अनाथों, दीन निराश्रितों, कुष्ठ रोगियों और तमाम तरह के बेसहारा लोगों की सेवा का अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त केंद्र बना। उनका सेवाकार्य उन्हें देवता ही बना देता है। जितनी लगन से उन्हें सेवा की उतनी ही चिंता उन्हें पर्यावरण की भी थी। भगत पूर्ण सिंह ने 1950 के आसपास अमृतसर के स्वणमंदिर के बाहर बैठकर जो परचे बांटे उनमें वृक्ष पानी, मिट्टी और पर्यावरण जैसे मुद्दे अहम थे। वे अक्सर कहते थे कि 'मुझे पिंगलवाड़े से ज्यादा पर्यावरण की चिंता है'। फिर भगत जी का यह कहना मात्र कहना ही नहीं था। उन्होंने आजीवन उसे अपने व्यवहार में भी निभाया। उन्होंने कार या टेक्सी की जगह हमेशा बस या रेल की यात्रा की। वो गोबर को खजाना कहते थे और सड़क या कहीं भी पड़ा गोबर उठाकर उसे वहाँ डालते जहाँ वह खाद का काम करे। वो बार-बार रासायनिक खादों के प्रयोग के खिलाऊ लोगों को सचते करते थे। वे कहते थे 'धरती माँ को भूखा मत मारो' यानी जिस कुदरती खेती की बात हम आज करते हैं उसकी ओर भगत जी ने 50 साल पहले साफ -साफ ईशारा किया था। आज जब पर्यावरण का मुद्दा हमारे लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। पंजाब के लोगों को उनका अपना पर्यावरण दिवस मनाना चाहिए 4 जून को पंजाब पर्यावरण दिवस के रूप में। यह पंजाब की विरासत, उसकी महान सेवा परम्परा का एक सुयोग्य सत्कार भी होगा। यह किसी अन्तरराष्ट्रीय कर्मकांड की खोखली नकल नहीं वरन् पंजाब की धरती से ऊपजा एक सार्थक पर्व होगा। इसमें किसी सरकारी ग्राट की आवश्यकता नहीं होगी। समाज अपने आप इसे पर्यावरण को समर्पित दिवस के रूप में प्रतिष्ठित कर लेगा।जिस पंजाब में आधुनिक विकास ने सबसे बड़ा विनाश रचा है उस पंजाब को पुन: अपनी जड़ों की ओर लौटाना होग। पंजाब को अपने पवन, पानी, मिट्टी की सम्भाल अपने चिंतन के अनुसार करनी होगी। पंजाब को चिरंजीवी पंजाब बनने का रास्ता खुद तय करना होगा। विकास, वहनीयता और टिकाऊपन का अपना आदर्श तलाशना होगा। ताकि पंजाब की आने वाली सन्तानों को बेआब पंजाब से बेआबाद न होना पड़े। आज आवश्यकता है कि पंजाब में विकास-अर्थशास्त्र-खेती एवं तकनीकों को पर्यावरण सुसंगत चिन्तन पर व्यापक लोक भागीदारी वाली एक पहल कीे।

आज विश्व में पर्यावरण सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा है। हम जब पर्यावरण कहते हैं तो धरती, पानी, नदियाँ, वृक्ष, जंगल आदि सभी की चिन्ता उसमें शामिल होती है। पर्यावरण की यह चिन्ता पर्यावरण से लगाव से नहीं मनुष्य के अपने अस्तित्व के खत्म हो जाने के भय से उपजी है।भय से उपजी चिन्ता में विवेक को नहीं स्वार्थ को महत्व मिलता है। फिर स्वार्थ में कभी विषय के साथ इमानदारी भी हो यह जरूरी नहीं। आप चिन्तित होने का दिखावा भी कर सकते हैं। कोई शक भी नहीं करेेगा। इसमें आस्था और श्र्रद्धा का सवाल खड़ा ही नहीं होता। आजकल पर्यावरण की इसी चिन्ता से कुछ नए नए दिवस निकल आए हैं। कोई पृथ्वी दिवस है तो कोई जलगाह दिवस और कोई पर्यावरण दिवस। अब इन दिवसों का हमारे समाज की सामूहिक स्मृति, उसके अपने पंचांग यानी कैलेण्डर से कोई रिश्ता है या नहीं इसका विचार ही नहीं होता। क्योंकि विश्वभर एक पर्यावरणीय कर्मकांड करता है सो हम भी करते हैं। फिर इस पर्यावरणीय कर्मकांड को करने के लिए तो बाकायदा अनुदान भी मिलता है, सो जिस कर्मकांड को करने से तो पांचों अंगुलियाँ घी में ही रहती हों उसे करने की होड़ को पर्यावरण चेतना कहा जाए या भेड़चाल?इस समूचे मामले का एक दूसरा पक्ष भी है। भारत को त्योहारों और पर्वों का देश कहा जाता है। हमारे देश में प्रतिदिन कोई न कोई पर्व होता है। अपना समाज स्वभाव से उत्सवप्रिय समाज है। इसलिए हर त्योहार और पर्व की कोई न कोई विशेष उत्सवपरता होती है। यह उत्सव हमारे परम्परागत पंचांग यानी कैलेण्डर से निर्धारित होते हैं। हमारा समाज अपने गुरूओं और महापुरूषों के जन्म दिन से लेकर उनके बलिदान दिवस तक सब मनाता आया है। हमारे ज्यादातर त्योहारों का रिश्ता ऋतु-चक्र आर्थात मौसम से है। इसलिए इन त्योहारों में प्रकृति से निक्टता का एक विशेष तत्व हमेशा प्रधान कर्म रहा है। यह अलग बात है कि हमने पिछले चालिस पचास वर्षों में कर्म की जगह कर्मकांड को ही प्रधान बना दिया है। कर्म दैनिक जीवन में प्रतिपल किए जाने वाले व्याहार और चिन्तन को कह सकते हैं। परन्तु कर्मकांड दिवस विशेष पर, विशेष वस्तुओं के साथ, विशेष भोजन और विशेष प्रकार का वेशधारण करके ही होता है।वैसे इन विशेषताओं के पीछे कोई दर्शन तत्व भी कभी रहता होगा। परन्तु कर्मकांड चीज ही ऐसी है कि दर्शन तो भुला दिया जाता है और साँप निकल जाने के बाद लकीर को पीटने की तरह हम कर्मकांड को ढोते रहते हैं। अब जिन कर्मकांडों को ढो रहे हैं। उनमें यह पर्यावरणीय कर्मकांड भी शामिल हैं। जिस गुरू नानक ने सूर्य को जल देने के कर्मकांड का खण्डन किया था उस गुरू नानक की धरती पर इन नए कर्मकांडों के बारे सवाल खड़े होने ही चाहिए।पिछले बीस-पचीस सालों में हमने तरह तरह के दिवस मनाने शुरू किए हैं। पर्यावरण, जल, पृथ्वी, वन, जलगाह, बीज, स्वास्थ्य, भोजन आदि न जाने कितने नए नए दिवस सरकारी, गैर-सरकारी तौर पर मनाए जाते हैं। हां , यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि इस 'गैर-सरकारी' और 'सामाजिक' में खासा अन्तर होता है। विडम्बना यह है कि जिन जिनपर हमने दिवस मनाने शुरू किए वे ही संसाधन या चीजें नष्ट होती गईं। न जल रहा, न वन, न पृथ्वी ही बची, न पर्यावरण, न पेड़ ही, फिर बीज, भोजन, स्वास्थ्य की तो बात ही क्या रहनी। हमारे पास दिवस ही बचे और उनका कर्मकाण्ड या कुछ लोगों के पास इनकी ग्रांट भी बचती होगी। बाकी ये संसाधन नष्ट हो गए हैं।पर्यावरण दिवस का आयोजन 1972 के बाद शुरू हुआ। 5 से 15 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टाकहोम मेें मानवी पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ। जिस में 113 देश शामिल हुए थे। इसी सम्मेलन की स्मृति बनाए रखने कि लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित कर दिया गया। इस सम्मेलन की उपयोगिता उसके प्रभाव और उसमें पारित प्रस्तावों की दुर्दशा की तो अलग ही कहानी है। सवाल तो यह है कि पर्यावरण दिवस के इस दिन का हमारे से क्या रिश्ता? क्या 1972 के बाद लगातार पर्यावरण दिवस मना लेने से हमारा पर्यावरण ठीक हो रहा है? या फिर ठिकाने लगाया जा रहा है? यह विवेचना आप करिए। यही स्थिति विश्व पृथ्वी दिवस का है। एक अमरीकी सीनेटर गोलार्ड नेल्सन ने अप्रैल 22, 1970 को इसे सबसे पहले अमरीका मे मनाया था। 1990 तक यह सिर्फ अमरीका मे ही मनाया जाता रहा है। अमरीका से बाहर इसे पिछले एक दशक मे मनाना शुरू किया है। अब इससे हमारे समाज का क्या रिश्ता ? यह कैसे हमारे समाज को प्रेरित करेगा? यही स्थिति वाटर डे, वेटलेंड डे सरीखे तमाम कृत्रिम पर्वों की है। हमारे देश में तो प्रतिदिन प्रकिृति के प्रति पूजा का भाव रखने की लम्बी परम्परा रही है। जो पिछले सौ डेढ़ सौ सालों में मशीनकेंद्रित भौतिक विकास के प्रभाव से नष्ट हुई है। हमारे यहाँ तो सुबह उठकर धरती पर पैर रखने से पूर्व उससे क्षमा माँगने की संस्कृति रही है। हमारे पुरखों ने हमारा प्रकृति से रिश्ता भी सुनिश्चित किया था। मां और पुत्र का। इसलिए धरती माँ थी, नदी भी माँ। इसी लिए हमने धरती को रत्नगर्भा कहा और पुत्र की तरह उससे उन रत्नों को लिया भी। परन्तु मां पर जीत हासिल करके नहीं पुत्रवत उसका दोहन किया। इसलिए जब प्रकृति -पर्यावरण का संकट सिर पर आ गया हो तो समाज मे चेतना जगाने का काम कर्मकांडों से नहीं होगा।पंजाब को पर्यावरण दिवस मनाने की आवश्यकता है. पर सवाल है कि किस दिन को हम पर्यावरण दिवस कहेंगे? कौन सा वह दिन होगा जो पंजाब के लोगों को पर्यावरण दिवस मनाने की स्वयं स्फूर्ति व स्वप्रेरणा देगा? क्या गुरपरबों पर लगने वाली छबीलों के लिए श्रद्धापूर्वक लगने वाले गुरू के लंगरों के लिए क्या कोई किसी सरकारी संस्था से अनुदान या ग्रांट लेता है? यह समाज के संस्कारों से निकली परम्पराऐं हैं इनके लिए कोई जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं। पंजाब को अपने पर्यावरण को दुरूस्त करने के लिए अपना रास्ता तलाशना होगा। उसे अपने आदर्श और दिवस गढऩे होंगे। हम अभी तक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की जड़विहीन परम्परा निभाते आए हैं, परन्तु हममें से कितनों को ध्यान है कि पंजाब के लिए 4 जून का ज्यादा महत्व है। 4 जून भगत पूर्ण सिंह का जन्म दिवस होता है।वो महामानव जिसने पचास पचपन साल पहले पर्यावरण के सराकारों की बात की थी। जो पंजाब की धरती का सच्चा सपूत था। जो करूणा, मानवता, सेवा, सादगी, सच्चाई, सिमरन और दया का पुंज ही था। भगत पूर्ण सिंह ने अमृतसर में पिंगलवाड़े की स्थापना की -यह तो हर कोई जानता है। भगत जी के सेवा के चिंतन के फलस्वरूप पिंगलवाड़ा अनाथों, दीन निराश्रितों, कुष्ठ रोगियों और तमाम तरह के बेसहारा लोगों की सेवा का अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त केंद्र बना। उनका सेवाकार्य उन्हें देवता ही बना देता है। जितनी लगन से उन्हें सेवा की उतनी ही चिंता उन्हें पर्यावरण की भी थी। भगत पूर्ण सिंह ने 1950 के आसपास अमृतसर के स्वणमंदिर के बाहर बैठकर जो परचे बांटे उनमें वृक्ष पानी, मिट्टी और पर्यावरण जैसे मुद्दे अहम थे। वे अक्सर कहते थे कि 'मुझे पिंगलवाड़े से ज्यादा पर्यावरण की चिंता है'। फिर भगत जी का यह कहना मात्र कहना ही नहीं था। उन्होंने आजीवन उसे अपने व्यवहार में भी निभाया। उन्होंने कार या टेक्सी की जगह हमेशा बस या रेल की यात्रा की। वो गोबर को खजाना कहते थे और सड़क या कहीं भी पड़ा गोबर उठाकर उसे वहाँ डालते जहाँ वह खाद का काम करे। वो बार-बार रासायनिक खादों के प्रयोग के खिलाऊ लोगों को सचते करते थे। वे कहते थे 'धरती माँ को भूखा मत मारो' यानी जिस कुदरती खेती की बात हम आज करते हैं उसकी ओर भगत जी ने 50 साल पहले साफ -साफ ईशारा किया था। आज जब पर्यावरण का मुद्दा हमारे लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। पंजाब के लोगों को उनका अपना पर्यावरण दिवस मनाना चाहिए 4 जून को पंजाब पर्यावरण दिवस के रूप में। यह पंजाब की विरासत, उसकी महान सेवा परम्परा का एक सुयोग्य सत्कार भी होगा। यह किसी अन्तरराष्ट्रीय कर्मकांड की खोखली नकल नहीं वरन् पंजाब की धरती से ऊपजा एक सार्थक पर्व होगा। इसमें किसी सरकारी ग्राट की आवश्यकता नहीं होगी। समाज अपने आप इसे पर्यावरण को समर्पित दिवस के रूप में प्रतिष्ठित कर लेगा।जिस पंजाब में आधुनिक विकास ने सबसे बड़ा विनाश रचा है उस पंजाब को पुन: अपनी जड़ों की ओर लौटाना होग। पंजाब को अपने पवन, पानी, मिट्टी की सम्भाल अपने चिंतन के अनुसार करनी होगी। पंजाब को चिरंजीवी पंजाब बनने का रास्ता खुद तय करना होगा। विकास, वहनीयता और टिकाऊपन का अपना आदर्श तलाशना होगा। ताकि पंजाब की आने वाली सन्तानों को बेआब पंजाब से बेआबाद न होना पड़े। आज आवश्यकता है कि पंजाब में विकास-अर्थशास्त्र-खेती एवं तकनीकों को पर्यावरण सुसंगत चिन्तन पर व्यापक लोक भागीदारी वाली एक पहल कीे।

गुरुवार, 3 जून 2010

बारमेर न्यूज़ track

राजस्थान लोक साहित्य में विशिष्ट स्थान है बाघा भारमली की अमर प्रेम कहानी की

बाड़मेर: प्रेम की कथा अकथ है, अनिवर्चनीय है। फिर भी प्रेम कथा विविध प्रकार से कही जाती है, कही जाती थी और कही जाएगी। थार के इस रेगिस्तान में कई प्रेम गाथाओं ने जन्म लिया होगा, मगर बाघा-भारमली की प्रेम कथा राजस्थान के लोक साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। समाज और परम्पराओं के विपरित बाघा भारमली की प्रेम कथा बाड़मेर के कण-कण में समाई है। इस प्रेम कथा को रुठी रानी में अवश्य विस्तार मिला है। मगर, स्थानीय तौर पर यह प्रेम कथा साहित्यकारों द्वारा अपेक्षित हुई है। हालांकि, चारण कवियों ने अपने ग्रन्थों में इस प्रेम कथा का उल्लेख अवश्य किया है। कोटड़ा के किले से जो प्रेम कहानी निकली, वह बाघा-भारमली के नाम से अमर हुई।मारवाड़ के पश्चिमी अंचल बाड़मेर-जैसलमेर से सम्बन्धित यह प्रणय वृतान्त आज भी यहां की सांस्कृतिक परम्परा एवं लोक-मानस में जीवन्त है। इस प्रेमगाथा का नायक बाघजी राठौड़ बाड़मेर जिले के कोटड़ा ग्राम का था। उसका व्यक्तिव शूरवीरता तथा दानशीलता से विशेष रूप से सम्पन्न था। जैसलमेर के भाटियों के साथ उसके कुल का वैवाहिक संबंध होने के कारण वह उनका समधी (गनायत) लगता था।कथा की नायिका भारमली जैसलमेर के रावल लूणकरण की पुत्री उमादे की दासी थी। 1536 ई में उमा दे का जोधपुर के राव मालदेव (1531-62ई) से विवाह होने पर भारमली उमा दे के साथ ही जोधपुर आ गई। वह रुप-लावण्य तथा शारीरिक-सौष्ठव में अप्सराओं जैसी अद्वितीय थी।विवाहोपरान्त मधु-यामिनी के अवसर पर राव मालदेव को उमा दे रंगमहल में पधारने का अर्ज करने हेतु गई दासी भारमली के अप्रतिम सौंदर्य पर मुग्ध होकर मदमस्त राव जी रंगमहल में जाना बिसरा भारमली के यौवन में ही रम गये। इससे राव मालदेव और रानी उमा दे में ‘रार’ ठन गई, रानी रावजी से रुठ गई। यह रुठन-रार जीवनपर्यन्त रही, जिससे उमा दे ‘रुठी रानी’ के नाम से प्रसिद्व हुईं।राव मालदेव के भारमली में रत होकर रानी उमा दे के साथ हुए विश्वासघात से रुष्ट उसके पीहर वालों ने अपनी राजकुमारी का वैवाहिक जीवन निर्द्वन्द्व बनाने हेतु अपने योद्वा ‘गनायत’ बाघजी को भारमली का अपहरण करने के लिए उकसाया। भारमली के अनुपम रुप-यौवन से मोहित हो बाघजी उसका अपहरण कर कोटड़ा ले आया एवं उसके प्रति स्वंय को हार बैठा। भारमली भी उसके बल पौरुष हार्द्विक अनुसार के प्रति समर्पित हो गई, जिससे दोनों की प्रणय-वल्लरी प्रीति-रस से नित्य प्रति सिंचित होकर प्रफुल्ल और कुसुमित-सुरभित होने लगी। इस घटना से क्षुब्ध राव मालदेव द्वारा कविराज आसानन्द को बाघाजी को समझा-बुझा कर भारमली को लौटा लाने हेतु भेजा गया। आसानन्द के कोटड़ा पहुंचने पर बाघ जी तथा भारमली ने उनका इतना आदर-सत्कार किया कि वे अपने आगमन का उद्देश्य भूल वहीं रहने लगे। उसकी सेवा-सुश्रूषा एवं हार्दिक विनय-भाव से अभिभूत आसाजी का मन लौटने की बात सोचता ही नहीं था। उनके भाव विभोर चित्त से प्रेमी-युगल की हृदयकांक्षा कुछ इस प्रकार मुखरित हो उठी-‘जहं तरवर मोरिया, जहं सरवर तहं हंस।जहं बाघो तहं भारमली, जहं दारु तहं मंस।।’उसके बाद आसानन्द, बाघजी के पास ही रहे। इस प्रकार बाघ-भारमली का प्रेम वृतान्त प्रणय प्रवाह से आप्लायित होता रहा। बाघजी के निधन पर कवि ने अपना प्रेम तथा शोक ऐसे अभिव्यक्त किया-‘ठौड़ ठौड़ पग दौड़, करसां पेट ज कारणै।रात-दिवस राठौड़, बिसरसी नही बाघनै।।’

बाड़मेर: प्रेम की कथा अकथ है, अनिवर्चनीय है। फिर भी प्रेम कथा विविध प्रकार से कही जाती है, कही जाती थी और कही जाएगी। थार के इस रेगिस्तान में कई प्रेम गाथाओं ने जन्म लिया होगा, मगर बाघा-भारमली की प्रेम कथा राजस्थान के लोक साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। समाज और परम्पराओं के विपरित बाघा भारमली की प्रेम कथा बाड़मेर के कण-कण में समाई है। इस प्रेम कथा को रुठी रानी में अवश्य विस्तार मिला है। मगर, स्थानीय तौर पर यह प्रेम कथा साहित्यकारों द्वारा अपेक्षित हुई है। हालांकि, चारण कवियों ने अपने ग्रन्थों में इस प्रेम कथा का उल्लेख अवश्य किया है। कोटड़ा के किले से जो प्रेम कहानी निकली, वह बाघा-भारमली के नाम से अमर हुई।मारवाड़ के पश्चिमी अंचल बाड़मेर-जैसलमेर से सम्बन्धित यह प्रणय वृतान्त आज भी यहां की सांस्कृतिक परम्परा एवं लोक-मानस में जीवन्त है। इस प्रेमगाथा का नायक बाघजी राठौड़ बाड़मेर जिले के कोटड़ा ग्राम का था। उसका व्यक्तिव शूरवीरता तथा दानशीलता से विशेष रूप से सम्पन्न था। जैसलमेर के भाटियों के साथ उसके कुल का वैवाहिक संबंध होने के कारण वह उनका समधी (गनायत) लगता था।कथा की नायिका भारमली जैसलमेर के रावल लूणकरण की पुत्री उमादे की दासी थी। 1536 ई में उमा दे का जोधपुर के राव मालदेव (1531-62ई) से विवाह होने पर भारमली उमा दे के साथ ही जोधपुर आ गई। वह रुप-लावण्य तथा शारीरिक-सौष्ठव में अप्सराओं जैसी अद्वितीय थी।विवाहोपरान्त मधु-यामिनी के अवसर पर राव मालदेव को उमा दे रंगमहल में पधारने का अर्ज करने हेतु गई दासी भारमली के अप्रतिम सौंदर्य पर मुग्ध होकर मदमस्त राव जी रंगमहल में जाना बिसरा भारमली के यौवन में ही रम गये। इससे राव मालदेव और रानी उमा दे में ‘रार’ ठन गई, रानी रावजी से रुठ गई। यह रुठन-रार जीवनपर्यन्त रही, जिससे उमा दे ‘रुठी रानी’ के नाम से प्रसिद्व हुईं।राव मालदेव के भारमली में रत होकर रानी उमा दे के साथ हुए विश्वासघात से रुष्ट उसके पीहर वालों ने अपनी राजकुमारी का वैवाहिक जीवन निर्द्वन्द्व बनाने हेतु अपने योद्वा ‘गनायत’ बाघजी को भारमली का अपहरण करने के लिए उकसाया। भारमली के अनुपम रुप-यौवन से मोहित हो बाघजी उसका अपहरण कर कोटड़ा ले आया एवं उसके प्रति स्वंय को हार बैठा। भारमली भी उसके बल पौरुष हार्द्विक अनुसार के प्रति समर्पित हो गई, जिससे दोनों की प्रणय-वल्लरी प्रीति-रस से नित्य प्रति सिंचित होकर प्रफुल्ल और कुसुमित-सुरभित होने लगी। इस घटना से क्षुब्ध राव मालदेव द्वारा कविराज आसानन्द को बाघाजी को समझा-बुझा कर भारमली को लौटा लाने हेतु भेजा गया। आसानन्द के कोटड़ा पहुंचने पर बाघ जी तथा भारमली ने उनका इतना आदर-सत्कार किया कि वे अपने आगमन का उद्देश्य भूल वहीं रहने लगे। उसकी सेवा-सुश्रूषा एवं हार्दिक विनय-भाव से अभिभूत आसाजी का मन लौटने की बात सोचता ही नहीं था। उनके भाव विभोर चित्त से प्रेमी-युगल की हृदयकांक्षा कुछ इस प्रकार मुखरित हो उठी-‘जहं तरवर मोरिया, जहं सरवर तहं हंस।जहं बाघो तहं भारमली, जहं दारु तहं मंस।।’उसके बाद आसानन्द, बाघजी के पास ही रहे। इस प्रकार बाघ-भारमली का प्रेम वृतान्त प्रणय प्रवाह से आप्लायित होता रहा। बाघजी के निधन पर कवि ने अपना प्रेम तथा शोक ऐसे अभिव्यक्त किया-‘ठौड़ ठौड़ पग दौड़, करसां पेट ज कारणै।रात-दिवस राठौड़, बिसरसी नही बाघनै।।’

बुधवार, 2 जून 2010

बारमेर नेस track

शाही रेल 'रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स'जैसलमेर नहीं जाएगी

बाड़मेर राजस्थान पर्यटन विकास निगम की शाही रेल 'रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स' धोरों की नगरी जैसलमेर नहीं जाएगी। निगम प्रशासन ने इसके स्थान पर नए पर्यटन स्थल वाराणसी और खजुराहो को टूर में शामिल किया है। भारतीय रेलवे ने इसे मंजूरी दे दी है। इस फैसले से भले ही निगम को पर्यटकों की संख्या तथा आय बढने से फायदा हो, लेकिन टूर एवं पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि रॉयल राजस्थान के टूर में जैसलमेर जैसे स्थल को हटाने से वहां और प्रदेश के पर्यटन पर विपरीत असर पडेगा। इससे जैसलमेर के पर्यटन क्षेत्र का प्रचार-प्रसार कम होगा और पर्यटकों में कमी की सम्भावना है।

प्रतिस्पर्द्घा ने छीना जैसलमेर

एक ट्रेवल्स कम्पनी की शाही रेल के राजस्थान के दर्शनीय स्थलों को शामिल करने से निगम की दोनों शाही रेलों के सामने प्रतिस्पर्द्धा बढ गई। निजी शाही रेल से मुकाबले के लिए निगम ने रॉयल राजस्थान के टूर पैकेज में आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी वाराणसी को शामिल किया।

दो नए स्थल जोडने से हटा जैसलमेर

भारत में आने वाले एशियाई व यूरोपीय देशों के पर्यटकों के बीच वाराणसी एवं खजुराहो आकर्षण का केन्द्र है। इन्हें दिखाने के लिए रॉयल राजस्थान दोनों स्थलों पर जाएंगी। दो नए स्थल जोडने से जैसलमेर को टूर पैकेज से हटाना पडा।

डॉ.मंजीत सिंह, सीएमडी आरटीडीसी

रेतीले धोरो, ऎतिहासिक स्थलों, संगीत व खान-पान के हिसाब से जैसलमेर अलग पहचान रखता है। शाही रेलों के जैसलमेर जाने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्घि मिली है। रॉयल राजस्थान के टूर में से जैसलमेर को निकालने से वहां के पर्यटन पर विपरीत असर पडेगा।

संजय कौशिक, निदेशक राजपूताना हॉलिडे मेकर्स

पर्यटक धोरों में घूमने, ऊंट सवारी करने में अनूठा आनन्द आता है। ऎसे में रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स के जैसलमेर नहीं जाने से प्रदेश के पर्यटन को नुकसान होगा।

नीरज श्रीवास्तव, क्षेत्रीय प्रबंधक वैन टूर इंटरनेशनल

सफर छह से

अजमेर. अजमेर-जयपुर के बीच दोहरी लाइन पर रेल यातायात छह जून से

प्रारंभ हो जाएगा। इस मार्ग पर दूसरी रेल लाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है। दूसरी लाइन उपलब्ध होने से अब इस मार्ग पर रेल यातायात एकतरफा चलेगा। नई रेल लाइन पर अजमेर से मदार के बीच कुछ काम व सिग्नल प्रणाली में फेरबदल के लिए इंजीनियरिंग नॉन-इंटरलॉकिंग ब्लॉक 5 जून को लिया जाएगा। इस दौरान अजमेर-जयपुर के बीच रेल यातायात प्रभावित रहेगा।

यहां भी दोहरी लाइन

रेल प्रशासन की अजमेर से नई दिल्ली के बीच दोहरी रेल लाइन बिछाकर यातायात वन-वे करने की योजना है। अजमेर-जयपुर के बीच डबल ट्रेक का काम पूरा होने के बाद अब जयपुर-नई दिल्ली के बीच दूसरी रेल लाइन

बिछाने का काम शुरू किया जाएगा।

सदस्यता लें

संदेश (Atom)

.jpg)