पर्यावरण दिवस का आयोजन 1972 के बाद शुरू हुआ। 5 से 15 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टाकहोम मेें मानवी पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ। जिस में 113 देश शामिल हुए थे। इसी सम्मेलन की स्मृति बनाए रखने कि लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित कर दिया गया। सवाल तो यह है कि पर्यावरण दिवस के इस दिन का हमारे से क्या रिश्ता? क्या 1972 के बाद लगातार पर्यावरण दिवस मना लेने से हमारा पर्यावरण ठीक हो रहा है? या फिर ठिकाने लगाया जा रहा है? यह विवेचना आप करिए।

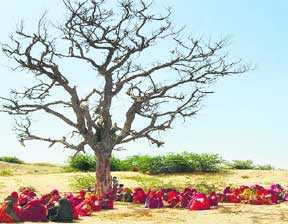

आज विश्व में पर्यावरण सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा है। हम जब पर्यावरण कहते हैं तो धरती, पानी, नदियाँ, वृक्ष, जंगल आदि सभी की चिन्ता उसमें शामिल होती है। पर्यावरण की यह चिन्ता पर्यावरण से लगाव से नहीं मनुष्य के अपने अस्तित्व के खत्म हो जाने के भय से उपजी है।भय से उपजी चिन्ता में विवेक को नहीं स्वार्थ को महत्व मिलता है। फिर स्वार्थ में कभी विषय के साथ इमानदारी भी हो यह जरूरी नहीं। आप चिन्तित होने का दिखावा भी कर सकते हैं। कोई शक भी नहीं करेेगा। इसमें आस्था और श्र्रद्धा का सवाल खड़ा ही नहीं होता। आजकल पर्यावरण की इसी चिन्ता से कुछ नए नए दिवस निकल आए हैं। कोई पृथ्वी दिवस है तो कोई जलगाह दिवस और कोई पर्यावरण दिवस। अब इन दिवसों का हमारे समाज की सामूहिक स्मृति, उसके अपने पंचांग यानी कैलेण्डर से कोई रिश्ता है या नहीं इसका विचार ही नहीं होता। क्योंकि विश्वभर एक पर्यावरणीय कर्मकांड करता है सो हम भी करते हैं। फिर इस पर्यावरणीय कर्मकांड को करने के लिए तो बाकायदा अनुदान भी मिलता है, सो जिस कर्मकांड को करने से तो पांचों अंगुलियाँ घी में ही रहती हों उसे करने की होड़ को पर्यावरण चेतना कहा जाए या भेड़चाल?इस समूचे मामले का एक दूसरा पक्ष भी है। भारत को त्योहारों और पर्वों का देश कहा जाता है। हमारे देश में प्रतिदिन कोई न कोई पर्व होता है। अपना समाज स्वभाव से उत्सवप्रिय समाज है। इसलिए हर त्योहार और पर्व की कोई न कोई विशेष उत्सवपरता होती है। यह उत्सव हमारे परम्परागत पंचांग यानी कैलेण्डर से निर्धारित होते हैं। हमारा समाज अपने गुरूओं और महापुरूषों के जन्म दिन से लेकर उनके बलिदान दिवस तक सब मनाता आया है। हमारे ज्यादातर त्योहारों का रिश्ता ऋतु-चक्र आर्थात मौसम से है। इसलिए इन त्योहारों में प्रकृति से निक्टता का एक विशेष तत्व हमेशा प्रधान कर्म रहा है। यह अलग बात है कि हमने पिछले चालिस पचास वर्षों में कर्म की जगह कर्मकांड को ही प्रधान बना दिया है। कर्म दैनिक जीवन में प्रतिपल किए जाने वाले व्याहार और चिन्तन को कह सकते हैं। परन्तु कर्मकांड दिवस विशेष पर, विशेष वस्तुओं के साथ, विशेष भोजन और विशेष प्रकार का वेशधारण करके ही होता है।वैसे इन विशेषताओं के पीछे कोई दर्शन तत्व भी कभी रहता होगा। परन्तु कर्मकांड चीज ही ऐसी है कि दर्शन तो भुला दिया जाता है और साँप निकल जाने के बाद लकीर को पीटने की तरह हम कर्मकांड को ढोते रहते हैं। अब जिन कर्मकांडों को ढो रहे हैं। उनमें यह पर्यावरणीय कर्मकांड भी शामिल हैं। जिस गुरू नानक ने सूर्य को जल देने के कर्मकांड का खण्डन किया था उस गुरू नानक की धरती पर इन नए कर्मकांडों के बारे सवाल खड़े होने ही चाहिए।पिछले बीस-पचीस सालों में हमने तरह तरह के दिवस मनाने शुरू किए हैं। पर्यावरण, जल, पृथ्वी, वन, जलगाह, बीज, स्वास्थ्य, भोजन आदि न जाने कितने नए नए दिवस सरकारी, गैर-सरकारी तौर पर मनाए जाते हैं। हां , यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि इस 'गैर-सरकारी' और 'सामाजिक' में खासा अन्तर होता है। विडम्बना यह है कि जिन जिनपर हमने दिवस मनाने शुरू किए वे ही संसाधन या चीजें नष्ट होती गईं। न जल रहा, न वन, न पृथ्वी ही बची, न पर्यावरण, न पेड़ ही, फिर बीज, भोजन, स्वास्थ्य की तो बात ही क्या रहनी। हमारे पास दिवस ही बचे और उनका कर्मकाण्ड या कुछ लोगों के पास इनकी ग्रांट भी बचती होगी। बाकी ये संसाधन नष्ट हो गए हैं।पर्यावरण दिवस का आयोजन 1972 के बाद शुरू हुआ। 5 से 15 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टाकहोम मेें मानवी पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ। जिस में 113 देश शामिल हुए थे। इसी सम्मेलन की स्मृति बनाए रखने कि लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित कर दिया गया। इस सम्मेलन की उपयोगिता उसके प्रभाव और उसमें पारित प्रस्तावों की दुर्दशा की तो अलग ही कहानी है। सवाल तो यह है कि पर्यावरण दिवस के इस दिन का हमारे से क्या रिश्ता? क्या 1972 के बाद लगातार पर्यावरण दिवस मना लेने से हमारा पर्यावरण ठीक हो रहा है? या फिर ठिकाने लगाया जा रहा है? यह विवेचना आप करिए। यही स्थिति विश्व पृथ्वी दिवस का है। एक अमरीकी सीनेटर गोलार्ड नेल्सन ने अप्रैल 22, 1970 को इसे सबसे पहले अमरीका मे मनाया था। 1990 तक यह सिर्फ अमरीका मे ही मनाया जाता रहा है। अमरीका से बाहर इसे पिछले एक दशक मे मनाना शुरू किया है। अब इससे हमारे समाज का क्या रिश्ता ? यह कैसे हमारे समाज को प्रेरित करेगा? यही स्थिति वाटर डे, वेटलेंड डे सरीखे तमाम कृत्रिम पर्वों की है। हमारे देश में तो प्रतिदिन प्रकिृति के प्रति पूजा का भाव रखने की लम्बी परम्परा रही है। जो पिछले सौ डेढ़ सौ सालों में मशीनकेंद्रित भौतिक विकास के प्रभाव से नष्ट हुई है। हमारे यहाँ तो सुबह उठकर धरती पर पैर रखने से पूर्व उससे क्षमा माँगने की संस्कृति रही है। हमारे पुरखों ने हमारा प्रकृति से रिश्ता भी सुनिश्चित किया था। मां और पुत्र का। इसलिए धरती माँ थी, नदी भी माँ। इसी लिए हमने धरती को रत्नगर्भा कहा और पुत्र की तरह उससे उन रत्नों को लिया भी। परन्तु मां पर जीत हासिल करके नहीं पुत्रवत उसका दोहन किया। इसलिए जब प्रकृति -पर्यावरण का संकट सिर पर आ गया हो तो समाज मे चेतना जगाने का काम कर्मकांडों से नहीं होगा।पंजाब को पर्यावरण दिवस मनाने की आवश्यकता है. पर सवाल है कि किस दिन को हम पर्यावरण दिवस कहेंगे? कौन सा वह दिन होगा जो पंजाब के लोगों को पर्यावरण दिवस मनाने की स्वयं स्फूर्ति व स्वप्रेरणा देगा? क्या गुरपरबों पर लगने वाली छबीलों के लिए श्रद्धापूर्वक लगने वाले गुरू के लंगरों के लिए क्या कोई किसी सरकारी संस्था से अनुदान या ग्रांट लेता है? यह समाज के संस्कारों से निकली परम्पराऐं हैं इनके लिए कोई जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं। पंजाब को अपने पर्यावरण को दुरूस्त करने के लिए अपना रास्ता तलाशना होगा। उसे अपने आदर्श और दिवस गढऩे होंगे। हम अभी तक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की जड़विहीन परम्परा निभाते आए हैं, परन्तु हममें से कितनों को ध्यान है कि पंजाब के लिए 4 जून का ज्यादा महत्व है। 4 जून भगत पूर्ण सिंह का जन्म दिवस होता है।वो महामानव जिसने पचास पचपन साल पहले पर्यावरण के सराकारों की बात की थी। जो पंजाब की धरती का सच्चा सपूत था। जो करूणा, मानवता, सेवा, सादगी, सच्चाई, सिमरन और दया का पुंज ही था। भगत पूर्ण सिंह ने अमृतसर में पिंगलवाड़े की स्थापना की -यह तो हर कोई जानता है। भगत जी के सेवा के चिंतन के फलस्वरूप पिंगलवाड़ा अनाथों, दीन निराश्रितों, कुष्ठ रोगियों और तमाम तरह के बेसहारा लोगों की सेवा का अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त केंद्र बना। उनका सेवाकार्य उन्हें देवता ही बना देता है। जितनी लगन से उन्हें सेवा की उतनी ही चिंता उन्हें पर्यावरण की भी थी। भगत पूर्ण सिंह ने 1950 के आसपास अमृतसर के स्वणमंदिर के बाहर बैठकर जो परचे बांटे उनमें वृक्ष पानी, मिट्टी और पर्यावरण जैसे मुद्दे अहम थे। वे अक्सर कहते थे कि 'मुझे पिंगलवाड़े से ज्यादा पर्यावरण की चिंता है'। फिर भगत जी का यह कहना मात्र कहना ही नहीं था। उन्होंने आजीवन उसे अपने व्यवहार में भी निभाया। उन्होंने कार या टेक्सी की जगह हमेशा बस या रेल की यात्रा की। वो गोबर को खजाना कहते थे और सड़क या कहीं भी पड़ा गोबर उठाकर उसे वहाँ डालते जहाँ वह खाद का काम करे। वो बार-बार रासायनिक खादों के प्रयोग के खिलाऊ लोगों को सचते करते थे। वे कहते थे 'धरती माँ को भूखा मत मारो' यानी जिस कुदरती खेती की बात हम आज करते हैं उसकी ओर भगत जी ने 50 साल पहले साफ -साफ ईशारा किया था। आज जब पर्यावरण का मुद्दा हमारे लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। पंजाब के लोगों को उनका अपना पर्यावरण दिवस मनाना चाहिए 4 जून को पंजाब पर्यावरण दिवस के रूप में। यह पंजाब की विरासत, उसकी महान सेवा परम्परा का एक सुयोग्य सत्कार भी होगा। यह किसी अन्तरराष्ट्रीय कर्मकांड की खोखली नकल नहीं वरन् पंजाब की धरती से ऊपजा एक सार्थक पर्व होगा। इसमें किसी सरकारी ग्राट की आवश्यकता नहीं होगी। समाज अपने आप इसे पर्यावरण को समर्पित दिवस के रूप में प्रतिष्ठित कर लेगा।जिस पंजाब में आधुनिक विकास ने सबसे बड़ा विनाश रचा है उस पंजाब को पुन: अपनी जड़ों की ओर लौटाना होग। पंजाब को अपने पवन, पानी, मिट्टी की सम्भाल अपने चिंतन के अनुसार करनी होगी। पंजाब को चिरंजीवी पंजाब बनने का रास्ता खुद तय करना होगा। विकास, वहनीयता और टिकाऊपन का अपना आदर्श तलाशना होगा। ताकि पंजाब की आने वाली सन्तानों को बेआब पंजाब से बेआबाद न होना पड़े। आज आवश्यकता है कि पंजाब में विकास-अर्थशास्त्र-खेती एवं तकनीकों को पर्यावरण सुसंगत चिन्तन पर व्यापक लोक भागीदारी वाली एक पहल कीे।

आज विश्व में पर्यावरण सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा है। हम जब पर्यावरण कहते हैं तो धरती, पानी, नदियाँ, वृक्ष, जंगल आदि सभी की चिन्ता उसमें शामिल होती है। पर्यावरण की यह चिन्ता पर्यावरण से लगाव से नहीं मनुष्य के अपने अस्तित्व के खत्म हो जाने के भय से उपजी है।भय से उपजी चिन्ता में विवेक को नहीं स्वार्थ को महत्व मिलता है। फिर स्वार्थ में कभी विषय के साथ इमानदारी भी हो यह जरूरी नहीं। आप चिन्तित होने का दिखावा भी कर सकते हैं। कोई शक भी नहीं करेेगा। इसमें आस्था और श्र्रद्धा का सवाल खड़ा ही नहीं होता। आजकल पर्यावरण की इसी चिन्ता से कुछ नए नए दिवस निकल आए हैं। कोई पृथ्वी दिवस है तो कोई जलगाह दिवस और कोई पर्यावरण दिवस। अब इन दिवसों का हमारे समाज की सामूहिक स्मृति, उसके अपने पंचांग यानी कैलेण्डर से कोई रिश्ता है या नहीं इसका विचार ही नहीं होता। क्योंकि विश्वभर एक पर्यावरणीय कर्मकांड करता है सो हम भी करते हैं। फिर इस पर्यावरणीय कर्मकांड को करने के लिए तो बाकायदा अनुदान भी मिलता है, सो जिस कर्मकांड को करने से तो पांचों अंगुलियाँ घी में ही रहती हों उसे करने की होड़ को पर्यावरण चेतना कहा जाए या भेड़चाल?इस समूचे मामले का एक दूसरा पक्ष भी है। भारत को त्योहारों और पर्वों का देश कहा जाता है। हमारे देश में प्रतिदिन कोई न कोई पर्व होता है। अपना समाज स्वभाव से उत्सवप्रिय समाज है। इसलिए हर त्योहार और पर्व की कोई न कोई विशेष उत्सवपरता होती है। यह उत्सव हमारे परम्परागत पंचांग यानी कैलेण्डर से निर्धारित होते हैं। हमारा समाज अपने गुरूओं और महापुरूषों के जन्म दिन से लेकर उनके बलिदान दिवस तक सब मनाता आया है। हमारे ज्यादातर त्योहारों का रिश्ता ऋतु-चक्र आर्थात मौसम से है। इसलिए इन त्योहारों में प्रकृति से निक्टता का एक विशेष तत्व हमेशा प्रधान कर्म रहा है। यह अलग बात है कि हमने पिछले चालिस पचास वर्षों में कर्म की जगह कर्मकांड को ही प्रधान बना दिया है। कर्म दैनिक जीवन में प्रतिपल किए जाने वाले व्याहार और चिन्तन को कह सकते हैं। परन्तु कर्मकांड दिवस विशेष पर, विशेष वस्तुओं के साथ, विशेष भोजन और विशेष प्रकार का वेशधारण करके ही होता है।वैसे इन विशेषताओं के पीछे कोई दर्शन तत्व भी कभी रहता होगा। परन्तु कर्मकांड चीज ही ऐसी है कि दर्शन तो भुला दिया जाता है और साँप निकल जाने के बाद लकीर को पीटने की तरह हम कर्मकांड को ढोते रहते हैं। अब जिन कर्मकांडों को ढो रहे हैं। उनमें यह पर्यावरणीय कर्मकांड भी शामिल हैं। जिस गुरू नानक ने सूर्य को जल देने के कर्मकांड का खण्डन किया था उस गुरू नानक की धरती पर इन नए कर्मकांडों के बारे सवाल खड़े होने ही चाहिए।पिछले बीस-पचीस सालों में हमने तरह तरह के दिवस मनाने शुरू किए हैं। पर्यावरण, जल, पृथ्वी, वन, जलगाह, बीज, स्वास्थ्य, भोजन आदि न जाने कितने नए नए दिवस सरकारी, गैर-सरकारी तौर पर मनाए जाते हैं। हां , यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि इस 'गैर-सरकारी' और 'सामाजिक' में खासा अन्तर होता है। विडम्बना यह है कि जिन जिनपर हमने दिवस मनाने शुरू किए वे ही संसाधन या चीजें नष्ट होती गईं। न जल रहा, न वन, न पृथ्वी ही बची, न पर्यावरण, न पेड़ ही, फिर बीज, भोजन, स्वास्थ्य की तो बात ही क्या रहनी। हमारे पास दिवस ही बचे और उनका कर्मकाण्ड या कुछ लोगों के पास इनकी ग्रांट भी बचती होगी। बाकी ये संसाधन नष्ट हो गए हैं।पर्यावरण दिवस का आयोजन 1972 के बाद शुरू हुआ। 5 से 15 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टाकहोम मेें मानवी पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ। जिस में 113 देश शामिल हुए थे। इसी सम्मेलन की स्मृति बनाए रखने कि लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित कर दिया गया। इस सम्मेलन की उपयोगिता उसके प्रभाव और उसमें पारित प्रस्तावों की दुर्दशा की तो अलग ही कहानी है। सवाल तो यह है कि पर्यावरण दिवस के इस दिन का हमारे से क्या रिश्ता? क्या 1972 के बाद लगातार पर्यावरण दिवस मना लेने से हमारा पर्यावरण ठीक हो रहा है? या फिर ठिकाने लगाया जा रहा है? यह विवेचना आप करिए। यही स्थिति विश्व पृथ्वी दिवस का है। एक अमरीकी सीनेटर गोलार्ड नेल्सन ने अप्रैल 22, 1970 को इसे सबसे पहले अमरीका मे मनाया था। 1990 तक यह सिर्फ अमरीका मे ही मनाया जाता रहा है। अमरीका से बाहर इसे पिछले एक दशक मे मनाना शुरू किया है। अब इससे हमारे समाज का क्या रिश्ता ? यह कैसे हमारे समाज को प्रेरित करेगा? यही स्थिति वाटर डे, वेटलेंड डे सरीखे तमाम कृत्रिम पर्वों की है। हमारे देश में तो प्रतिदिन प्रकिृति के प्रति पूजा का भाव रखने की लम्बी परम्परा रही है। जो पिछले सौ डेढ़ सौ सालों में मशीनकेंद्रित भौतिक विकास के प्रभाव से नष्ट हुई है। हमारे यहाँ तो सुबह उठकर धरती पर पैर रखने से पूर्व उससे क्षमा माँगने की संस्कृति रही है। हमारे पुरखों ने हमारा प्रकृति से रिश्ता भी सुनिश्चित किया था। मां और पुत्र का। इसलिए धरती माँ थी, नदी भी माँ। इसी लिए हमने धरती को रत्नगर्भा कहा और पुत्र की तरह उससे उन रत्नों को लिया भी। परन्तु मां पर जीत हासिल करके नहीं पुत्रवत उसका दोहन किया। इसलिए जब प्रकृति -पर्यावरण का संकट सिर पर आ गया हो तो समाज मे चेतना जगाने का काम कर्मकांडों से नहीं होगा।पंजाब को पर्यावरण दिवस मनाने की आवश्यकता है. पर सवाल है कि किस दिन को हम पर्यावरण दिवस कहेंगे? कौन सा वह दिन होगा जो पंजाब के लोगों को पर्यावरण दिवस मनाने की स्वयं स्फूर्ति व स्वप्रेरणा देगा? क्या गुरपरबों पर लगने वाली छबीलों के लिए श्रद्धापूर्वक लगने वाले गुरू के लंगरों के लिए क्या कोई किसी सरकारी संस्था से अनुदान या ग्रांट लेता है? यह समाज के संस्कारों से निकली परम्पराऐं हैं इनके लिए कोई जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं। पंजाब को अपने पर्यावरण को दुरूस्त करने के लिए अपना रास्ता तलाशना होगा। उसे अपने आदर्श और दिवस गढऩे होंगे। हम अभी तक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की जड़विहीन परम्परा निभाते आए हैं, परन्तु हममें से कितनों को ध्यान है कि पंजाब के लिए 4 जून का ज्यादा महत्व है। 4 जून भगत पूर्ण सिंह का जन्म दिवस होता है।वो महामानव जिसने पचास पचपन साल पहले पर्यावरण के सराकारों की बात की थी। जो पंजाब की धरती का सच्चा सपूत था। जो करूणा, मानवता, सेवा, सादगी, सच्चाई, सिमरन और दया का पुंज ही था। भगत पूर्ण सिंह ने अमृतसर में पिंगलवाड़े की स्थापना की -यह तो हर कोई जानता है। भगत जी के सेवा के चिंतन के फलस्वरूप पिंगलवाड़ा अनाथों, दीन निराश्रितों, कुष्ठ रोगियों और तमाम तरह के बेसहारा लोगों की सेवा का अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त केंद्र बना। उनका सेवाकार्य उन्हें देवता ही बना देता है। जितनी लगन से उन्हें सेवा की उतनी ही चिंता उन्हें पर्यावरण की भी थी। भगत पूर्ण सिंह ने 1950 के आसपास अमृतसर के स्वणमंदिर के बाहर बैठकर जो परचे बांटे उनमें वृक्ष पानी, मिट्टी और पर्यावरण जैसे मुद्दे अहम थे। वे अक्सर कहते थे कि 'मुझे पिंगलवाड़े से ज्यादा पर्यावरण की चिंता है'। फिर भगत जी का यह कहना मात्र कहना ही नहीं था। उन्होंने आजीवन उसे अपने व्यवहार में भी निभाया। उन्होंने कार या टेक्सी की जगह हमेशा बस या रेल की यात्रा की। वो गोबर को खजाना कहते थे और सड़क या कहीं भी पड़ा गोबर उठाकर उसे वहाँ डालते जहाँ वह खाद का काम करे। वो बार-बार रासायनिक खादों के प्रयोग के खिलाऊ लोगों को सचते करते थे। वे कहते थे 'धरती माँ को भूखा मत मारो' यानी जिस कुदरती खेती की बात हम आज करते हैं उसकी ओर भगत जी ने 50 साल पहले साफ -साफ ईशारा किया था। आज जब पर्यावरण का मुद्दा हमारे लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। पंजाब के लोगों को उनका अपना पर्यावरण दिवस मनाना चाहिए 4 जून को पंजाब पर्यावरण दिवस के रूप में। यह पंजाब की विरासत, उसकी महान सेवा परम्परा का एक सुयोग्य सत्कार भी होगा। यह किसी अन्तरराष्ट्रीय कर्मकांड की खोखली नकल नहीं वरन् पंजाब की धरती से ऊपजा एक सार्थक पर्व होगा। इसमें किसी सरकारी ग्राट की आवश्यकता नहीं होगी। समाज अपने आप इसे पर्यावरण को समर्पित दिवस के रूप में प्रतिष्ठित कर लेगा।जिस पंजाब में आधुनिक विकास ने सबसे बड़ा विनाश रचा है उस पंजाब को पुन: अपनी जड़ों की ओर लौटाना होग। पंजाब को अपने पवन, पानी, मिट्टी की सम्भाल अपने चिंतन के अनुसार करनी होगी। पंजाब को चिरंजीवी पंजाब बनने का रास्ता खुद तय करना होगा। विकास, वहनीयता और टिकाऊपन का अपना आदर्श तलाशना होगा। ताकि पंजाब की आने वाली सन्तानों को बेआब पंजाब से बेआबाद न होना पड़े। आज आवश्यकता है कि पंजाब में विकास-अर्थशास्त्र-खेती एवं तकनीकों को पर्यावरण सुसंगत चिन्तन पर व्यापक लोक भागीदारी वाली एक पहल कीे।

.jpg)

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें